- Festschrift "Jesuitenrefektorium" (19 MB!)

Gemeinsam mit der Uni Graz sanierte und revitalisierte die Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG) das sogenannte „Alte Jesuitenrefektorium", ein denkmalgeschütztes Haus aus dem 17. Jahrhundert. Es entstand ein top modernes Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von rund 2.300 m² für das Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit an der Universität Graz.

Erfolgreiche Denkmalpflege und nachhaltige Baukunst

Das Jesuitenrefektorium blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Im 17. Jahrhundert diente es als Sommerresidenz der Jesuiten, später als Zufluchtsort während der Pestzeiten und als Unterkunft für Soldaten. Im Laufe der Jahre wurde es auch als Kostümdepot der Vereinigten Bühnen Graz genutzt. Nach einem Brand im Jahr 1984 lag das Gebäude lange Zeit als Ruine brach. Nach 2,5 Jahren intensiver Bauarbeiten wurde das Refektorium schließlich fertiggestellt und am 7. Oktober 2025 feierlich eröffnet.

Das Jesuitenrefektorium verbindet wertvolles kulturelles Erbe mit moderner Technik und nachhaltigen Lösungen. Sämtliche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt.

Durch die nachhaltige Umsetzung des Projekts wurde eine sensible Integration dieses neuen Bildungsortes in den Naturraum Rosenhain ermöglicht, bei der die Umwelt respektvoll berücksichtigt wurde.

Moderne und innovative Gebäudetechnik

Die historische und denkmalgeschützte Bausubstanz wurde durch eine sorgfältige Sanierung bewahrt; verwendet wurden ausschließlich langlebige, ökologische Baustoffe.

Das Haus wurde durch ein innovatives Energiekonzept mit einer Tiefensonden-Wärmepumpenanlage mit einer Leistung von rund 100 kW ausgestattet: 21 Erdwärmesonden sorgen im Winter für Heizung und im Sommer für Kühlung.

Das Regenwasser wird gesammelt und in die nahegelegenen Rosenhainteiche geleitet, um die Teiche im Sommer vor Austrocknung zu schützen.

Beharrlichkeit und Expertise im Team

Die Projektentwicklung und -umsetzung erfolgte in enger teamübergreifender Zusammenarbeit. Karin Sattlegger vom Team Hausverwaltung initiierte die Entwicklung des Projekts, während das Team Baumanagement die Umsetzung verantwortete. Ein gelungenes Beispiel dafür, wie gemeinschaftliches Engagement die Zukunft positiv gestalten kann!

Möchten Sie mehr Infos?

Schauen Sie rein in unsere Festschrift "Jesuitenrefektorium".

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Detailinfos.

Infos im Detail

Wiederbelebung eines Denkmaljuwels

Das ehemalige Sommerrefektorium der Jesuiten, das über Jahrzehnte nur mehr als Ruine bestanden hatte, ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Anstatt einer gespenstischen Ruine begegnet man bei Spaziergängen entlang der Aigner-Rollett-Allee künftig einem im Einklang mit Bau- und Denkmalschutzrecht revitalisierten und modernisierten Gebäude. Ein Leuchtturmprojekt hinsichtlich der Wiederbelebung von leerstehenden Altbauten, was gerade heutzutage bei immer mehr aussterbenden Ortskernen und gleichzeitig immer größer werdender Bodenversiegelung einen immens wichtigen Aspekt für nachhaltige Stadt- und Ortsentwicklungen darstellt.

Sanierung und Erweiterung im Einklang mit Denkmalschutz

Das Kultur- und Denkmalgut aus dem 17. Jh. wurde instandgesetzt und saniert, weiters erfolgte eine Erweiterung des verbliebenen Bestandes auf das ursprüngliche Gebäudevolumen, dies in enger Abstimmung mit der Bau- und Anlagenbehörde sowie dem Bundesdenkmalamt. Das bestehende Mauerwerk wurde um Geschoßdecken aus Stahlbeton ergänzt. Während für die Dachkonstruktion vorwiegend Holz als Baustoff zum Einsatz kam, wurde der Zubau in Isolationsbeton errichtet. Ziel war eine qualitätsvolle Revitalisierung und zeitgemäße Ausstattung für eine künftige hochwertige Nutzung als Bildungsgebäude der Universität Graz.

Innenraumgestaltung für die zukünftige Nutzung

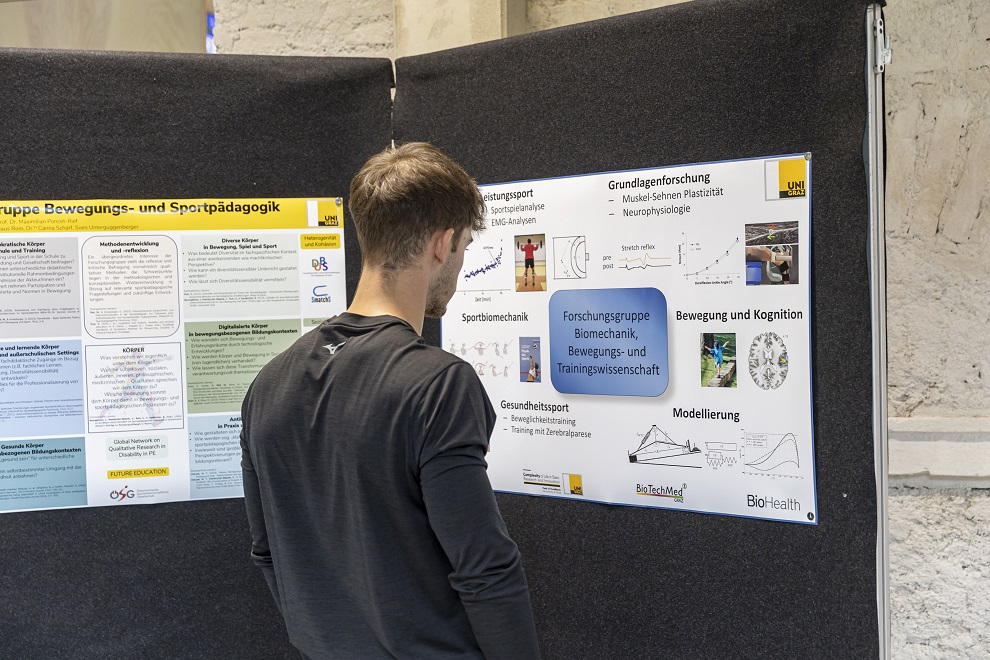

Im sanierten, fünfstöckigen Gebäude stehen dem neuen Nutzer, dem Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit, künftig im Keller ein Fahrradabstellraum, im Erdgeschoß ein Hörsaal und Mehrzwecksaal für rund 200 Personen, im ersten Obergeschoß Seminarräume für rund 100 Personen und in den Dachgeschoßen Arbeitsplätze für rund 50 Personen zu Verfügung.

Integration in die Natur: Freianlagen im Grüngürtel

Aufgrund der Lage im Grüngürtel und Naherholungsgebiet der Stadt Graz erfolgte darüber hinaus eine sensible Gestaltung und Eingliederung der Freianlagen in den Naturraum. Enthalten sind eine Terrasse, welche einen direkten Zugang zur angrenzenden Waldlichtung ermöglicht, und ein Vorplatz mit Sitzmöglichkeiten, Trinkbrunnen, Radabstellplatz-Infrastruktur sowie einem barrierefreien Parkplatz, der auch als Anlieferungs- und Feuerwehraufstellfläche dient. Davon abgesehen wurden am Baugrundstück keine weiteren Parkplätze für Kraftfahrzeuge hergestellt. Sowohl der Vorplatz mit seinen Gestaltungselementen als auch die Terrasse mit den angrenzenden Waldflächen stehen den künftigen Nutzern des Institutsgebäudes als Erholungs- und Regenerationsbereiche zur Verfügung.

Nachhaltige Konzeption und umweltgerechte Umsetzung

Bei diesem Revitalisierungsvorhaben stand eine nachhaltige Konzeption und Umsetzung im Vordergrund. Stellt die Sanierung und Revitalisierung eines denkmalgeschützten Bestandsobjektes schon dem Grunde nach eine nachhaltige Maßnahme aus ökologischer und soziokultureller Sicht dar, erfolgt darüber hinaus die Umsetzung eines Energiekonzeptes mit Tiefensonden-Wärmepumpenanlage für Heizung und Kühlung sowie Wärmerückgewinnung bei den Lüftungsanlagen. Zudem erfolgt eine Sammlung der Niederschlags- und Hangwässer mit einer Einleitung in die Rosenhainteiche zur Vermeidung der Sommeraustrocknung. Bei der Herstellung neuer Leitungen wurde auf waldschonende Vortriebsverfahren zurückgegriffen. Die Errichtung einer Vielzahl von Fahrradabstellplätzen anstatt von PKW-Parkplätzen fördert die emissionsfreie Mobilität per Fahrrad oder zu Fuß.

Herausforderungen und Lösungsansätze im Bauprozess

Als besondere Herausforderungen bei der Projektabwicklung können rückblickend ein teilweiser Einsturz des Kellergewölbes, das enge rechtliche Korsett und die damit zusammenhängenden, aufwändigen Bewilligungsverfahren, die Sicherung einer im Nahbereich des Gebäudes verlaufenden Wasserleitung mit einem Durchmesser von 80 cm sowie die Insolvenz einer ausführenden Firma kurz vor der baulichen Fertigstellung genannt werden. Diesen Erschwernissen zum Trotz konnten die bauliche Fertigstellung mit Juni 2025 und die Übergabe an die Universität mit Juli 2025 erreicht werden - nicht zuletzt dank des kooperativen, lösungsorientierten Ansatzes aller Beteiligten.